Face à un incident majeur, la plupart des entreprises s’appuient sur un plan d’urgence papier qui se révèle souvent inadéquat face au chaos. La clé n’est pas le document lui-même, mais la capacité de votre équipe à exécuter des actions critiques et coordonnées dans les 15 premières minutes. Cet article vous guide pour transformer votre plan statique en une force de frappe opérationnelle, en développant des réflexes conditionnés et en maîtrisant la friction de la crise avant même l’arrivée des services d’urgence externes.

Le déclenchement d’une alarme. Une odeur suspecte. Un cri. En sécurité industrielle, tout bascule en quelques secondes. Votre rôle, en tant que responsable de la sécurité ou chef de la première intervention, est de transformer le chaos potentiel en une réponse orchestrée. Beaucoup pensent qu’un plan de mesures d’urgence (PMU) bien rédigé et rangé dans un classeur suffit. C’est une illusion dangereuse. La documentation est nécessaire, mais elle est inutile si elle ne se traduit pas par une action immédiate, quasi instinctive, sur le terrain.

La véritable bataille se joue et se gagne bien avant que les gyrophares n’illuminent l’entrée de votre site. Elle se joue dans les 900 secondes qui suivent le déclenchement de l’alerte. C’est dans cette fenêtre critique que l’impact de l’incident — qu’il s’agisse d’un déversement, d’un début d’incendie ou d’un accident grave — est soit contenu, soit amplifié de manière exponentielle. Mais si la véritable clé n’était pas de suivre une procédure à la lettre, mais de maîtriser ce que les stratèges appellent la friction situationnelle ? Ce concept décrit l’écart immense entre la théorie du plan et la réalité imprévisible du terrain, où la peur, le bruit et l’information fragmentaire paralysent la prise de décision.

Cet article n’est pas un énième rappel réglementaire. C’est un guide opérationnel, pensé par un formateur en intervention d’urgence pour les leaders de terrain. Nous allons décomposer, étape par étape, comment forger une équipe capable non seulement de réagir, mais d’anticiper, de communiquer et d’agir avec une efficacité redoutable pour prendre le contrôle des 15 premières minutes. Nous verrons comment établir une chaîne de commandement indestructible, équiper vos leaders, clarifier les rôles vitaux, et surtout, comment faire passer votre plan du statut de document à celui de réflexe conditionné.

Pour ceux qui préfèrent une immersion visuelle dans le monde des professionnels qui prendront le relais, la vidéo suivante offre un aperçu du secteur préhospitalier. Comprendre leur réalité souligne l’importance cruciale de votre préparation en amont.

Pour structurer cette approche et la rendre directement applicable à votre réalité, nous aborderons huit piliers essentiels. Ce parcours vous donnera les outils pour bâtir une capacité de réponse qui fait réellement la différence quand chaque seconde compte.

Sommaire : Maîtriser l’intervention d’urgence : votre plan d’action pour les 15 minutes critiques

- Qui est le patron ? L’importance d’une chaîne de commandement claire en cas d’incident

- La « boîte à outils » de la crise : que mettre dans votre trousse d’intervention d’urgence ?

- Secouriste vs pompier d’usine : qui fait quoi lors d’un incident ?

- Comment faire gagner un temps précieux aux pompiers ? L’erreur de ne pas préparer leur arrivée

- « Parle-moi clair ! » : les règles d’or de la communication radio en pleine urgence

- Évacuation d’urgence : qui fait quoi pour éviter que ce ne soit le chaos ?

- L’art de « sentir » la situation : développer la conscience situationnelle de vos intervenants

- Plan d’intervention d’urgence : comment le faire sortir du classeur pour le mettre dans la tête de vos équipes ?

Qui est le patron ? L’importance d’une chaîne de commandement claire en cas d’incident

Lorsqu’un incident éclate, la question la plus paralysante est : « Qui décide ? ». Sans une réponse immédiate et évidente, la prise d’initiative est anéantie par la peur de faire une erreur. La première action pour gagner la course contre la montre est donc de désigner formellement un Chef d’Intervention Interne (CII). Cette personne n’est pas nécessairement le plus haut gradé de l’entreprise, mais celui qui est formé et désigné pour prendre les commandes initiales. Son autorité doit être absolue et reconnue de tous, du cariste au directeur d’usine. C’est lui qui évalue la situation, déploie les ressources internes et, point crucial, qui sera l’unique interlocuteur des services d’urgence à leur arrivée.

La structure de commandement ne s’arrête pas au CII. Elle doit prévoir la relève. Que se passe-t-il si le CII est la victime ? Un substitut (CII-2) doit être formellement désigné. L’identification visuelle est un outil simple mais puissant pour éliminer toute confusion. Des dossards ou des casques de couleurs distinctes (par exemple, rouge pour le CII, jaune pour les chefs d’équipe, bleu pour le soutien logistique) permettent à chacun de savoir instantanément qui est qui et qui fait quoi. Cette clarté visuelle réduit la charge cognitive de tous les intervenants, leur permettant de se concentrer sur leurs tâches plutôt que sur la structure hiérarchique.

Enfin, cette chaîne de commandement doit être officiellement communiquée et documentée, notamment dans les protocoles de transfert d’autorité avec les services d’incendie locaux. Savoir à l’avance comment se déroulera la « passation de commandement » fluidifie incroyablement la transition entre la réponse interne et la réponse externe. C’est la différence entre une collaboration efficace et une confrontation chaotique sur le terrain.

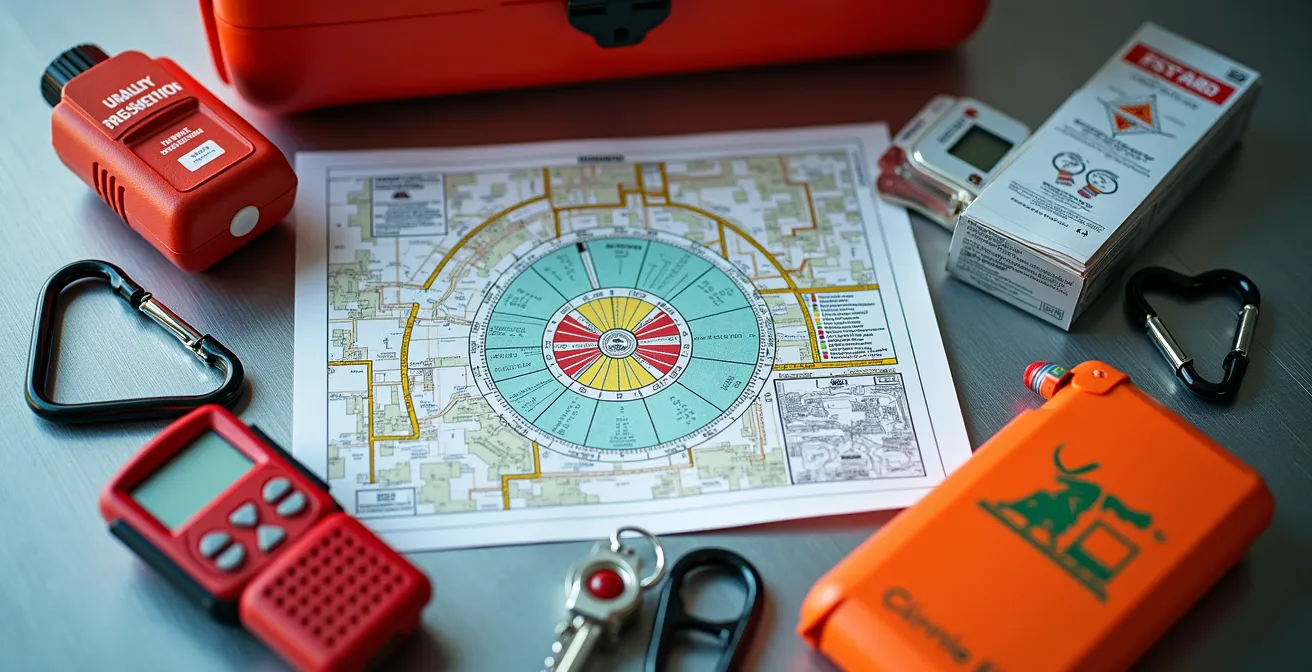

La « boîte à outils » de la crise : que mettre dans votre trousse d’intervention d’urgence ?

Le Chef d’Intervention Interne ne peut diriger efficacement avec les mains vides. Il a besoin d’une « boîte à outils » dédiée à la gestion de crise, bien distincte de la trousse de premiers soins réglementaire. Il ne s’agit pas de pansements, mais d’outils de commandement. Cette trousse, souvent un sac à dos ou une mallette robuste et identifiable, doit contenir les instruments du contrôle situationnel. C’est le poste de commandement mobile du CII.

Le contenu de cette trousse doit être pensé pour répondre à trois besoins fondamentaux : comprendre, communiquer et contrôler. Pour comprendre, elle doit inclure des plans laminés du site, avec les zones de danger, l’emplacement des vannes de coupure (gaz, électricité, eau), les sorties d’urgence et les fiches de données de sécurité (FDS) des produits les plus critiques. Pour communiquer, une radio dédiée sur un canal d’urgence, un sifflet puissant et un téléphone satellite pour les sites éloignés (comme en Côte-Nord ou en Abitibi) sont indispensables. Pour contrôler, la trousse doit contenir les clés universelles ou passes-partout, des rubans de signalisation pour délimiter les zones, des lampes de poche et un registre pour noter les actions, les victimes et les ressources engagées.

L’un des éléments les plus importants est la pochette de transfert. Il s’agit d’une chemise ou d’une enveloppe préparée à l’avance, contenant une copie des informations vitales pour les services d’urgence : plan du site, liste des matières dangereuses, nombre de personnes sur place, et les coordonnées du responsable. À l’arrivée du chef des pompiers, le CII lui remet cette pochette. Ce simple geste peut faire gagner de 5 à 10 minutes précieuses, un temps qui peut changer radicalement l’issue de l’intervention.

Cette trousse doit être scellée après chaque vérification. Un sceau brisé indique qu’elle a été utilisée ou que son contenu n’est plus garanti complet. Des vérifications trimestrielles sont un minimum pour s’assurer que les batteries des radios sont chargées et que les documents sont à jour. C’est l’assurance vie de votre capacité de gestion de crise.

Secouriste vs pompier d’usine : qui fait quoi lors d’un incident ?

Dans la confusion d’un incident, une erreur commune est de penser que toute personne formée est interchangeable. Or, le rôle d’un secouriste en milieu de travail certifié par la CNESST et celui d’un membre de la brigade d’intervention interne (souvent appelé « pompier d’usine ») sont fondamentalement différents et complémentaires. Confondre leurs missions peut entraîner des retards critiques ou, pire, mettre des vies en danger. Le secouriste est formé pour stabiliser la victime, tandis que le brigadier est formé pour maîtriser le danger.

Leur périmètre d’action est la distinction la plus importante. Le secouriste opère principalement en « zone tiède », un périmètre sécurisé à distance du danger immédiat. Sa mission est d’évaluer l’état de la victime, de pratiquer les gestes de premiers secours et de préparer son évacuation. Son équipement est la trousse de premiers soins. De son côté, le membre de la brigade est équipé pour entrer en « zone chaude », au cœur de l’incident. Avec son équipement de protection individuelle (EPI) complet, il manie les extincteurs, déploie les boyaux ou utilise des absorbants pour contenir un déversement. Comme le démontre un cas typique dans une usine québécoise, lors d’un déversement chimique, le secouriste évacue et stabilise le travailleur exposé pendant que le brigadier, protégé, intervient sur la fuite.

Cette distinction est clairement définie par leurs formations et certifications respectives, comme le détaille le tableau suivant.

| Critère | Secouriste en milieu de travail | Membre de la brigade d’intervention |

|---|---|---|

| Formation requise | 16 heures CNESST | Formation spécialisée aux risques du site |

| Zone d’action | Zone tiède (stabilisation victime) | Zone chaude (maîtrise du danger) |

| Équipement | Trousse de premiers soins | EPI complet, extincteurs, absorbants |

| Certification | Renouvelable aux 3 ans | Variable selon les risques |

| Droit de refus LSST | Si absence d’EPI adéquat | Formation obligatoire pour les risques |

Leur coordination, orchestrée par le CII, est la clé. Le brigadier sécurise une zone, permettant au secouriste d’y accéder pour extraire une victime. Le secouriste informe le CII de l’état de la victime, une information cruciale pour le rapport transmis aux ambulanciers. Chacun dans son couloir, mais jouant pour la même équipe.

Comment faire gagner un temps précieux aux pompiers ? L’erreur de ne pas préparer leur arrivée

L’arrivée des services d’urgence ne marque pas la fin de votre implication, mais le début d’une phase de collaboration critique. L’erreur la plus coûteuse est de les attendre passivement. Chaque seconde gagnée avant leur déploiement opérationnel est une seconde investie dans la limitation des dommages. Votre objectif : leur permettre d’être efficaces dès la sortie du camion. Une hausse de plus de 10 % des accidents déclarés au Québec en quelques années souligne l’urgence croissante d’optimiser chaque maillon de la chaîne de secours.

La préparation de leur arrivée commence dès le déclenchement de l’alerte. Une personne doit être désignée comme « Accueillant ». Son rôle est de se poster à l’entrée du site pour guider le premier véhicule d’urgence sans la moindre hésitation. Cet accueillant, équipé d’une radio, est les yeux et les oreilles du CII à l’extérieur. Il les dirigera vers la zone d’accès prédéfinie, qui doit être maintenue dégagée en tout temps. Rien n’est plus frustrant pour un service d’incendie que de devoir manœuvrer autour de palettes ou de véhicules mal stationnés.

Au-delà de l’accueil physique, la préparation est technique. Avez-vous vérifié que les raccords de vos bornes-fontaines privées sont compatibles avec ceux du service d’incendie de votre municipalité ? Une incompatibilité peut rendre vos infrastructures de lutte incendie inutiles. De même, les raccordements pompiers sur vos bâtiments (FDC – Fire Department Connections) doivent être clairement identifiés, fonctionnels et marqués sur les plans. Une signalisation claire depuis la voie publique jusqu’à la scène de l’incident, surtout sur un grand site industriel, est un investissement minime avec un retour sur investissement colossal en cas d’urgence.

Cette préparation proactive culmine avec la remise de la pochette de transfert par le CII au chef des pompiers. C’est le moment de la passation de commandement, un briefing rapide et structuré : « Chef, voici le plan. Incident : feu dans l’entrepôt B. Dangers : acétone, zone 3. Une victime évacuée, consciente. Le reste du personnel est au point de rassemblement. » Ces quelques phrases, appuyées par les documents, valent de l’or.

« Parle-moi clair ! » : les règles d’or de la communication radio en pleine urgence

Dans le bruit et le stress, la communication radio peut devenir votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Un flot d’informations désordonnées, incomplètes ou paniquées sature les ondes et crée plus de confusion qu’il n’en résout. La règle d’or est la suivante : la radio n’est pas un téléphone. C’est un outil de transmission d’intelligence d’urgence. Chaque message doit être bref, clair, et structuré. L’objectif est de réduire la charge cognitive de celui qui écoute, lui permettant d’agir instantanément.

Pour cela, l’adoption d’un protocole de communication standardisé est non négociable. Un des plus efficaces et faciles à mémoriser est le protocole METHANE. C’est un acronyme qui structure le premier rapport d’incident fait au CII. Chaque lettre correspond à une information critique :

- M – Major incident declared? (Est-ce un incident majeur ?)

- E – Exact location (Localisation précise : bâtiment, colonne, étage)

- T – Type of incident (Nature : feu, déversement, blessé, etc.)

- H – Hazards (Dangers présents ou potentiels : produits SIMDUT, électricité, instabilité structurelle)

- A – Access (Points d’accès et de sortie sécuritaires)

- N – Number of casualties (Nombre et état des victimes)

- E – Emergency services (Services d’urgence requis et déjà en route)

Former vos équipes à utiliser cette structure transforme des messages chaotiques comme « Ça brûle à l’atelier, on a un blessé, c’est la panique ! » en un rapport opérationnel : « Poste de commandement, ici Unité 2. Incident majeur. Entrepôt B, section des solvants. Feu de liquide inflammable. Danger SIMDUT classe 3. Accès par la porte 4, sortie par la 5. Une victime, brûlures mineures. Pompiers et ambulance requis. » Avec ce message, le CII a une image claire de la situation et peut prendre des décisions éclairées.

D’autres règles fondamentales s’appliquent : toujours s’identifier au début du message (« CII, ici Serre-file zone C »), parler calmement, utiliser des phrases courtes, et accuser réception des ordres (« Reçu, je procède »). La discipline radio n’est pas un luxe, c’est le système nerveux de votre intervention. Sans elle, le corps est paralysé.

Évacuation d’urgence : qui fait quoi pour éviter que ce ne soit le chaos ?

L’évacuation est bien plus qu’une simple course vers la sortie. C’est un mouvement tactique de personnel qui, s’il est mal géré, peut créer des victimes, entraver l’intervention et semer la panique. Pour éviter le chaos, chaque personne doit connaître sa destination, et des rôles spécifiques doivent être attribués pour guider et comptabiliser ce mouvement. Le principe est simple : personne n’est laissé derrière.

La structure d’une évacuation efficace repose sur une équipe dédiée, dont les rôles sont clairs et visuellement identifiables. Le guide-file dirige son groupe vers la sortie désignée en suivant l’itinéraire d’évacuation. Le serre-file est le dernier à quitter la zone ; il effectue une vérification rapide (bureaux, toilettes, salles de repos) pour s’assurer que personne n’est resté. Il ferme les portes derrière lui pour compartimenter l’incident. Le responsable PMR a la charge cruciale d’assister les personnes à mobilité réduite vers les zones refuges ou les sorties sécurisées. Enfin, au point de rassemblement, le coordinateur prend le relais, effectue le décompte à l’aide des listes fournies par les guide-files, et communique les résultats au CII. Un seul manquant à l’appel déclenche immédiatement une opération de recherche.

Étude de cas : L’évacuation hivernale adaptée au climat québécois

L’adaptation aux conditions locales est vitale. Une usine de Trois-Rivières a revu sa procédure après une évacuation en plein janvier par -32°C. Les employés, rassemblés à l’extérieur, commençaient à souffrir d’hypothermie. La solution : un système de double point de rassemblement. Le point primaire, extérieur, sert au décompte initial (5 minutes maximum). Une fois le décompte terminé, les employés sont dirigés vers un point secondaire chauffé (un centre communautaire voisin, prévu par entente), transformant l’évacuation en une procédure de mise à l’abri adaptée, un exemple parfait de gestion des risques secondaires.

Le tableau suivant résume ces responsabilités critiques pour une évacuation ordonnée.

| Rôle | Responsabilités principales | Équipement requis |

|---|---|---|

| Guide-file | Diriger l’évacuation du département, prendre la liste des employés | Gilet haute visibilité, liste du personnel, sifflet |

| Serre-file | Vérifier toilettes et salles, fermer les portes, confirmer évacuation complète | Lampe de poche, clés des locaux, radio |

| Responsable PMR | Assister les personnes à mobilité réduite vers les zones refuges | Chaise d’évacuation, plan des zones refuges |

| Coordinateur point de rassemblement | Effectuer le décompte, communiquer avec le CII | Registre, radio, abri portatif (hiver) |

L’art de « sentir » la situation : développer la conscience situationnelle de vos intervenants

Un intervenant qui suit aveuglément une procédure sans comprendre ce qui se passe autour de lui est un robot. Un intervenant efficace, lui, possède ce qu’on appelle la conscience situationnelle : la capacité de percevoir les éléments critiques de l’environnement, de comprendre leur signification et de projeter leur évolution future. C’est l’art de « sentir » la situation, de voir au-delà du chaos immédiat pour anticiper le prochain problème. Cette compétence est plus importante que n’importe quel équipement.

La conscience situationnelle se développe et s’entretient. Un modèle mental puissant pour la structurer est la boucle OODA (Observer, s’Orienter, Décider, Agir), développée par le stratège militaire John Boyd. En situation d’urgence, l’intervenant doit constamment :

- Observer : Collecter activement des informations sensorielles. La fumée change-t-elle de couleur ? Le bruit du déversement s’intensifie-t-il ?

- S’orienter : Analyser ces informations à la lumière de son expérience et de sa formation pour donner un sens à la situation. C’est l’étape la plus critique.

- Décider : Choisir une ligne de conduite basée sur cette compréhension.

- Agir : Exécuter la décision.

La clé est de répéter cette boucle le plus rapidement possible pour toujours avoir un temps d’avance sur l’évolution de l’incident. L’incendie majeur survenu chez BRP à Valcourt, comme le rapporte l’analyse de l’ASP Construction, a démontré que les équipes qui ont réussi à limiter la propagation du feu étaient celles qui appliquaient instinctivement cette boucle, adaptant constamment leur stratégie face à un sinistre en évolution rapide.

Votre feuille de route pratique : Exercices pour développer la conscience situationnelle

- Exercice « Double incident » : Introduire un deuxième problème (ex: une panne de courant) au milieu d’une simulation d’incendie pour forcer la réévaluation des priorités.

- Exercice « Information contradictoire » : Donner volontairement via radio une information erronée (ex: mauvaise localisation d’une victime) pour tester les réflexes de vérification.

- Exercice « Vision périphérique » : Placer des dangers secondaires (ex: une flaque glissante) en dehors du focus principal de l’exercice pour entraîner l’attention diffuse.

- Exercice « Rotation des rôles » : Changer les rôles des intervenants (le serre-file devient guide-file) en cours de simulation pour tester leur adaptabilité et leur compréhension globale du plan.

- Débriefing OODA : Après chaque exercice, analyser chaque décision majeure en demandant : « Qu’as-tu observé ? Comment as-tu interprété la situation ? Pourquoi as-tu décidé cela ? ».

À retenir

- La victoire sur un incident se joue dans les 15 premières minutes, en transformant le chaos en actions coordonnées.

- La clarté absolue de la chaîne de commandement (CII) et la distinction des rôles (secouriste vs brigadier) sont non négociables.

- L’efficacité ne vient pas du plan papier, mais des réflexes conditionnés par des exercices réalistes et répétés qui développent la conscience situationnelle.

Plan d’intervention d’urgence : comment le faire sortir du classeur pour le mettre dans la tête de vos équipes ?

Un plan d’intervention d’urgence bien réfléchi et bien organisé contribuera à éviter le chaos lors d’une situation d’urgence.

– Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, Guide de planification des interventions d’urgence

Le plus grand danger d’un plan de mesures d’urgence (PMU) est qu’il devienne un « document d’étagère » : un classeur volumineux qui prend la poussière, respectant la loi mais totalement ignoré par ceux qui devront l’appliquer. Pour qu’un plan soit efficace, il doit vivre dans l’esprit et les réflexes de vos équipes. La mémorisation ne vient pas de la lecture, mais de l’action et de la répétition espacée.

La clé est d’intégrer le PMU dans le quotidien de l’entreprise par des micro-doses de formation. Oubliez la formation annuelle de 8 heures qui est oubliée en deux semaines. Préférez des formats courts, engageants et fréquents. Organisez des « exercices sur table » de 20 minutes en début de réunion de département : « Scénario : départ de feu dans la salle des compresseurs. Vous êtes le guide-file. Quelles sont vos trois premières actions ? ». Ces simulations mentales ancrent les procédures bien plus efficacement qu’une lecture passive.

Utilisez des outils de rappel visuel et physique. Créez des cartes de rôle plastifiées, format portefeuille, pour chaque membre de l’équipe d’intervention. Ces cartes résument en 3 à 5 points leurs actions prioritaires. Dans le feu de l’action, personne ne lira une procédure de 10 pages. Mais un intervenant peut jeter un œil à sa carte pour valider sa prochaine étape. Installez des codes QR à des endroits stratégiques (près d’une armoire électrique, d’une zone de stockage chimique) qui renvoient directement à la procédure spécifique à cet emplacement. La gamification peut aussi être un puissant moteur : mettez en place un quiz mensuel de 5 questions sur le PMU avec un petit prix à la clé pour encourager la participation et maintenir les connaissances fraîches.

Le but de toutes ces méthodes est de créer des réflexes conditionnés. Face au stress intense, le cerveau rationnel a tendance à se déconnecter. Ce sont les habitudes et les gestes répétés des centaines de fois qui prennent le dessus. En faisant vivre votre plan d’urgence au quotidien, vous ne formez pas des gens à lire une procédure, vous programmez leur réponse instinctive pour qu’elle soit la bonne, même sous une pression extrême.

Pour mettre en pratique ces stratégies et évaluer la robustesse de votre dispositif actuel, l’étape suivante consiste à réaliser un diagnostic complet de votre capacité de réponse. Évaluez dès maintenant la solution la plus adaptée à vos besoins spécifiques pour transformer votre plan en une véritable force opérationnelle.

Questions fréquentes sur la réponse aux incidents en milieu de travail

Quelle est la différence entre la trousse de secourisme réglementée et la trousse de commandement?

La trousse de secourisme, dont le contenu est défini par la CNESST, contient le matériel médical obligatoire pour les premiers soins (pansements, compresses, désinfectant, etc.). La trousse de commandement, elle, est un outil de gestion de crise. Elle contient les instruments nécessaires au Chef d’Intervention Interne pour diriger les opérations : plans du site, clés, radios, fiches SIMDUT, et autres outils de communication et de contrôle.

Doit-on inclure des moyens de communication spéciaux pour les sites éloignés?

Oui, c’est une recommandation forte. Pour les sites industriels situés dans des régions où la couverture cellulaire est faible ou inexistante, comme certaines zones de la Côte-Nord ou de l’Abitibi-Témiscamingue, l’ajout d’un téléphone satellite dans la trousse de commandement est une mesure de prudence essentielle. Il garantit que le lien avec les services d’urgence externes ou le siège social puisse être établi quoi qu’il arrive.

Comment organiser la pochette de transfert pour les services d’urgence?

La pochette de transfert doit être une synthèse rapide et efficace pour le commandant des pompiers. Préparez une fiche pré-remplie incluant : un plan du site avec l’incident localisé, l’emplacement des vannes de coupure principales (gaz, eau, électricité), une liste des produits dangereux concernés (avec leur numéro UN si possible), les coordonnées du responsable du site, et toute information spécifique demandée par votre service de sécurité incendie local (SIM, SPCIQ, etc.).