La conformité au Québec est bien plus qu’une assurance contre les amendes ; c’est l’outil le plus sous-estimé pour bâtir une entreprise résiliente et digne de confiance.

- La non-conformité engendre des coûts cachés (primes d’assurance, perte de réputation, fuite des talents) qui dépassent de loin le montant des sanctions.

- Une approche proactive de la veille réglementaire et de la gestion des risques transforme une contrainte en un argument de vente et un gage de qualité.

Recommandation : Intégrez la conformité au cœur de votre stratégie d’affaires en la considérant comme un investissement dans votre performance durable, et non comme une fonction administrative isolée.

Pour de nombreux chefs d’entreprise et directeurs financiers au Québec, le mot « conformité » évoque un labyrinthe de régulations complexes, de paperasse sans fin et de coûts incompressibles. La conformité est souvent perçue comme un mal nécessaire, une charge défensive dont l’unique but est d’éviter les amendes de la CNESST, du ministère de l’Environnement ou les sanctions liées à la Loi 25. Cette vision, bien que compréhensible, est non seulement limitative, mais stratégiquement dangereuse.

L’approche classique consiste à réagir aux nouvelles lois, à accumuler des procédures dans un classeur et à espérer que cela suffise. Mais si cette course constante pour « être en règle » était en réalité le symptôme d’un problème plus profond ? Et si la véritable clé n’était pas de subir la conformité, mais de la piloter ? Cet article propose un changement de perspective radical. Nous allons démontrer que la conformité, loin d’être un centre de coût, est un puissant levier de performance. C’est un système de gestion des risques proactif qui, lorsqu’il est bien intégré, devient le principal moteur de la résilience opérationnelle, du capital confiance de vos clients et de la valorisation de votre entreprise.

Nous explorerons ensemble les coûts réels de la non-conformité, les méthodes pour rester à jour efficacement, et comment faire de vos certifications un argument commercial décisif. Préparez-vous à ne plus voir la conformité comme un bouclier, mais comme une arme stratégique.

Pour naviguer à travers cette approche stratégique, cet article est structuré pour vous guider pas à pas, des risques cachés aux opportunités de croissance. Voici les points clés que nous aborderons.

Sommaire : Transformer la conformité québécoise en un levier de croissance pour votre PME

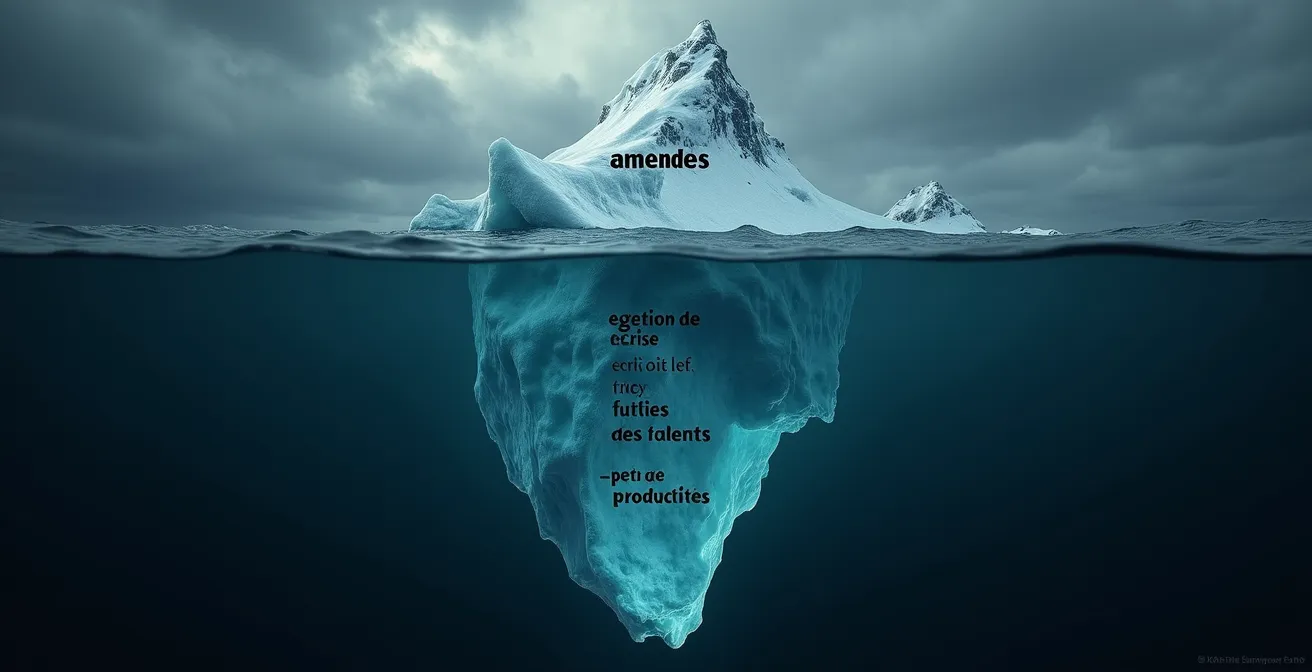

- L’amende n’est que la pointe de l’iceberg : les coûts cachés de la non-conformité au Québec

- Comment rester à jour des lois québécoises sans y passer toutes ses soirées ?

- Délégué à la conformité : faut-il le recruter ou faire appel à un expert externe ?

- Le syndrome du « placard à procédures » : pourquoi vos documents ne vous protègent pas

- Votre certification de conformité : plus qu’un papier, un argument de vente décisif

- Loi 25 : les 3 obligations incontournables en cybersécurité que vous devez connaître

- Le principe « pollueur-payeur » : qui est vraiment responsable (et qui paie) en cas de contamination ?

- La sécurité d’entreprise est morte, vive la sécurité d’entreprise globale

L’amende n’est que la pointe de l’iceberg : les coûts cachés de la non-conformité au Québec

La première erreur d’un dirigeant est de mesurer le risque de la non-conformité à l’aune des amendes potentielles. C’est regarder la pointe émergée de l’iceberg en ignorant la masse colossale qui se cache sous la surface. Les véritables coûts sont indirects, insidieux et peuvent durablement affecter la santé financière et la réputation de votre PME.

Le premier coût caché est l’impact sur vos primes d’assurance. Une PME québécoise a vu ses primes d’assurance responsabilité civile exploser après un sinistre lié à une non-conformité environnementale. Les assureurs évaluent le risque, et un historique de non-conformité est un signal d’alarme majeur qui se traduit par une facture plus élevée. Ensuite, il y a les coûts de remédiation et de gestion de crise : avocats, consultants, communication d’urgence, et surtout, le temps précieux de vos équipes détourné des activités productives. Une analyse récente a d’ailleurs révélé une augmentation moyenne de 14% des coûts de conformité entre 2022 et 2023, démontrant une pression financière croissante.

Au-delà du financier, l’impact sur le capital humain et commercial est dévastateur. Une réputation entachée par un incident de non-conformité peut vous faire perdre des clients, des partenaires d’affaires et rendre le recrutement de talents plus difficile. Comme le résume François Bérard, expert en gestion des risques :

La non-conformité ne coûte pas qu’en amendes, elle fragilise durablement la compétitivité et la réputation des entreprises.

– François Bérard, expert en gestion des risques, Entretien sur la conformité en entreprise, 2024

Finalement, le coût le plus stratégique est la perte de confiance des investisseurs et des prêteurs, qui voient la non-conformité comme un symptôme d’une mauvaise gouvernance. C’est l’ensemble de la valorisation et de la pérennité de l’entreprise qui est en jeu.

Comment rester à jour des lois québécoises sans y passer toutes ses soirées ?

Face à l’avalanche de nouvelles lois, de décrets et de modifications réglementaires, le dirigeant de PME a souvent l’impression de devoir choisir entre piloter son entreprise et devenir juriste à temps partiel. Tenter de tout suivre manuellement est non seulement chronophage, mais aussi inefficace et risqué. La solution ne réside pas dans plus d’efforts, mais dans une méthode structurée et l’utilisation d’outils intelligents. Il s’agit de passer d’une veille passive à une véritable intelligence réglementaire.

La première étape consiste à cartographier votre « surface d’exposition » réglementaire : quelles sont les lois (CNESST, environnement, protection des données, etc.) qui ont un impact direct sur VOS opérations ? Une fois ce périmètre défini, l’automatisation devient votre meilleure alliée. Des outils de veille juridique, parfois basés sur l’intelligence artificielle, peuvent scanner en continu les sources officielles et vous alerter uniquement sur les changements qui vous concernent. Une entreprise québécoise a par exemple déployé un tel système qui analyse quotidiennement les modifications légales et prévient les responsables internes, permettant une adaptation quasi instantanée.

Cependant, la technologie ne suffit pas. Elle doit être couplée à un processus interne clair : qui reçoit l’alerte ? Qui est chargé d’analyser l’impact ? Qui valide le plan d’action ? La clé est de distribuer la responsabilité en nommant des référents par département (RH, opérations, TI). Cette approche décentralisée assure une expertise de terrain et une meilleure appropriation des nouvelles procédures.

Votre feuille de route pour une veille réglementaire efficace

- Identifier les sources : Listez les sites gouvernementaux (Gazette officielle du Québec, CNESST, etc.) et les publications spécialisées pertinents pour votre secteur d’activité.

- Automatiser la collecte : Mettez en place des alertes automatisées via des logiciels de veille (RegTech) ou des outils plus simples comme Google Alerts pour surveiller les mots-clés liés à votre secteur.

- Désigner des référents : Nommez un responsable de la conformité par département (RH, production, finances) pour analyser l’impact des nouvelles réglementations sur leur périmètre.

- Centraliser l’information : Utilisez un outil partagé (intranet, base de connaissances) pour documenter chaque nouvelle exigence, son analyse d’impact et les actions à entreprendre.

- Planifier l’action : Transformez chaque information réglementaire en un plan d’action concret avec des échéances et des responsables clairs, et suivez sa mise en œuvre.

Délégué à la conformité : faut-il le recruter ou faire appel à un expert externe ?

Une fois l’importance d’une gestion proactive de la conformité reconnue, la question des ressources devient centrale. Pour une PME, le dilemme est souvent le suivant : faut-il investir dans un poste à temps plein de délégué ou de responsable de la conformité, ou est-il plus judicieux de mandater un cabinet ou un consultant externe ? La bonne réponse dépend de votre taille, de la complexité de votre secteur et de votre maturité en matière de gestion des risques.

L’embauche d’un expert interne présente l’avantage d’une immersion totale dans la culture et les processus de l’entreprise. Cette personne connaît les rouages, les équipes et peut agir comme un véritable ambassadeur de la conformité au quotidien. Cependant, le coût est significatif (salaire, avantages sociaux, formation continue) et il peut être difficile de trouver un profil possédant une expertise pointue sur tous les fronts réglementaires (SST, environnement, Loi 25, etc.). Le marché est d’ailleurs tendu, avec plus de 97 offres d’emploi pour des spécialistes de la conformité publiées récemment au Québec selon les données du Guichet-Emplois.

Faire appel à un expert externe offre une flexibilité et un accès à une expertise diversifiée et de haut niveau. Le coût est souvent variable, lié à des mandats précis, ce qui peut être plus avantageux pour une PME. L’indépendance de l’expert externe est aussi un atout, garantissant une évaluation objective de vos processus. Le risque est une connaissance moins approfondie de votre contexte opérationnel et une potentielle moindre implication des équipes internes.

Une troisième voie, souvent la plus stratégique, est le modèle hybride. Il consiste à nommer un coordinateur interne, qui n’est pas forcément un expert de haut niveau mais le point de contact principal, et à le faire épauler par des experts externes pour des missions spécifiques (audit, formation, gestion d’incident). Une société montréalaise a adopté ce modèle, maîtrisant ses coûts fixes tout en s’assurant une expertise de pointe lorsque nécessaire. Pour y voir plus clair, voici une comparaison des deux approches principales.

| Critère | Délégué interne | Expert externe |

|---|---|---|

| Coût fixe (salaire) | Élevé et continu | Variable et ponctuel |

| Expertise multisectorielle | Limitée | Large et diversifiée |

| Indépendance | Moins assurée | Plus grande |

| Déploiement | Lent | Rapide |

Le syndrome du « placard à procédures » : pourquoi vos documents ne vous protègent pas

Beaucoup d’entreprises investissent du temps et des ressources pour rédiger des politiques de sécurité, des procédures de conformité et des manuels de bonne conduite. Une fois approuvés, ces documents finissent sur une étagère ou un serveur, et tout le monde se sent protégé. C’est le « syndrome du placard à procédures » : la croyance qu’un document écrit équivaut à une pratique réelle. En cas d’incident, un inspecteur ou un juge ne vous demandera pas seulement si vous aviez une procédure, mais si elle était connue, comprise et surtout, appliquée.

Une procédure qui n’est pas ancrée dans les comportements quotidiens n’a aucune valeur légale ou opérationnelle. Comme le dit Isabelle Martin, spécialiste en gestion des risques, « une procédure écrite sans mise en pratique n’est qu’un document inutile ». La véritable protection ne vient pas du document, mais de la preuve de son application. Pour une entreprise manufacturière québécoise, la solution a été d’adopter une approche de « conformité vivante ». Chaque procédure est désormais validée par des tests pratiques et des simulations régulières, générant des données concrètes qui prouvent que les équipes savent quoi faire en cas de déversement chimique ou de panne machine critique.

Pour sortir du piège du placard, il faut rendre les procédures actionnables, mesurables et engageantes. Cela passe par plusieurs actions concrètes. Organisez des simulations de crise (ex: tentative de hameçonnage simulée) pour tester les réflexes. Intégrez des points de contrôle directement dans les logiciels que vos équipes utilisent, transformant la conformité en une étape naturelle du flux de travail. Utilisez le design comportemental avec des rappels visuels, des checklists simplifiées ou même des éléments de « gamification » pour encourager les bonnes pratiques. Enfin, le plus important est de créer une boucle de rétroaction : chaque incident, même mineur, doit déclencher une révision de la procédure concernée. C’est cette culture d’amélioration continue qui transforme un simple document en un véritable système de résilience opérationnelle.

Votre certification de conformité : plus qu’un papier, un argument de vente décisif

Jusqu’à présent, nous avons abordé la conformité sous l’angle de la gestion des risques et de la protection. Il est temps de basculer vers une vision offensive : faire de votre conformité un levier de croissance et un différenciateur commercial. Dans un marché où les clients, partenaires et investisseurs sont de plus en plus soucieux de l’éthique, de la sécurité des données et de la responsabilité sociale, une certification de conformité (ISO, Ecocert, ou même une attestation de conformité à la Loi 25) n’est plus une simple ligne sur votre bilan. C’est une preuve tangible de votre sérieux et de votre engagement.

La conformité devient un argument de vente lorsqu’elle est traduite en bénéfices clients. Vos clients ne se soucient pas de savoir si vous respectez l’article 12.b d’un règlement. Ils veulent savoir si leurs données personnelles sont en sécurité avec vous. Ils veulent être assurés que votre chaîne d’approvisionnement est éthique. Ils veulent travailler avec une entreprise qui ne risque pas une fermeture administrative pour des raisons environnementales. Votre conformité est la réponse à ces préoccupations. C’est un gage de fiabilité et de pérennité qui peut faire la différence lors d’un appel d’offres.

Pour activer ce levier, la conformité doit sortir du bureau du DAF ou du service juridique pour infuser la stratégie marketing et commerciale. Formez vos équipes de vente pour qu’elles puissent expliquer simplement ce que votre conformité signifie concrètement pour le client. Mettez en avant vos certifications sur votre site web, dans vos propositions commerciales et vos campagnes marketing. Comme le souligne Sophie Tremblay, consultante ESG, « la conformité est un levier puissant pour gagner la confiance des investisseurs et des clients ». Ce capital confiance est un actif immatériel d’une valeur inestimable, qui se construit brique par brique, preuve par preuve. Votre rigueur réglementaire est l’une de ces preuves les plus solides.

Loi 25 : les 3 obligations incontournables en cybersécurité que vous devez connaître

La Loi 25 sur la protection des renseignements personnels a marqué un tournant majeur pour toutes les entreprises québécoises, quelle que soit leur taille. La percevoir uniquement comme une source de contraintes en cybersécurité est une erreur. Elle offre surtout une occasion de structurer votre gouvernance des données et de renforcer le capital confiance avec vos clients. Ignorer ses principes fondamentaux vous expose non seulement à des sanctions sévères, mais surtout à une perte de crédibilité irréparable en cas d’incident. Voici les trois piliers sur lesquels vous devez impérativement bâtir votre stratégie.

Premièrement, l’obligation de désigner un Responsable de la protection des renseignements personnels. Par défaut, il s’agit de la personne la plus haut placée dans l’entreprise, mais cette fonction peut être déléguée. Ce rôle n’est pas symbolique : cette personne doit veiller au respect de la loi, gérer les demandes d’accès et répondre aux incidents. C’est le chef d’orchestre de votre conformité en matière de données.

Deuxièmement, le principe de « Privacy by Design », ou la sécurité intégrée dès la conception. Cela signifie que la protection des données ne doit plus être une rustine ajoutée à la fin d’un projet. Chaque nouveau service, chaque nouvelle application ou processus de collecte doit intégrer, dès sa phase de conception, les mesures de sécurité et de confidentialité requises (minimisation des données, paramètres de confidentialité par défaut, etc.). C’est un changement de culture qui force à penser « sécurité » en amont.

Troisièmement, vous devez évaluer les risques et préparer un plan de réponse aux incidents. La loi exige la tenue d’évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) pour certains projets à risque. Surtout, vous devez avoir un plan clair en cas de fuite de données : qui fait quoi, comment contenir l’incident, qui prévenir (la Commission d’accès à l’information et les personnes concernées) et dans quels délais. Une PME québécoise a réussi à négocier une baisse significative de sa prime de cyber-assurance simplement en présentant un dossier complet de conformité à la Loi 25, démontrant la valeur financière directe d’une telle préparation.

Le principe « pollueur-payeur » : qui est vraiment responsable (et qui paie) en cas de contamination ?

Le principe « pollueur-payeur » est un pilier du droit environnemental québécois et international. Son idée de base semble simple : celui qui cause une pollution doit en assumer les coûts de dépollution et de réparation. Cependant, dans la réalité des opérations d’une PME, déterminer « qui » est le pollueur et « quels » sont les coûts peut devenir un véritable casse-tête juridique et financier, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Comprendre ses subtilités est essentiel pour gérer adéquatement vos risques environnementaux.

La responsabilité n’est pas toujours directe. Imaginez un scénario : un de vos fournisseurs vous livre un produit chimique dans un contenant défectueux qui fuit et contamine le sol de votre entrepôt. Qui est responsable ? Vous, en tant que gardien du site ? Le fournisseur, pour avoir fourni un contenant non conforme ? Le transporteur ? Une enquête peut mettre en lumière une chaîne de responsabilités partagées, où chaque acteur a contribué, même passivement, à l’incident. La loi peut chercher à remonter la chaîne de causalité, et vous pourriez être tenu responsable même si vous n’êtes pas à l’origine directe de la faute. D’ailleurs, un rapport annuel de gestion environnementale 2023-2024 indique que près de 15% des entreprises québécoises sont affectées par des litiges liés à la contamination, ce qui souligne l’ampleur du risque.

De plus, la notion de « coût » va bien au-delà du nettoyage. Elle peut inclure la perte de valeur de votre propriété, les dommages causés à des tiers (par exemple, la contamination d’une nappe phréatique affectant un voisin), les frais d’expertises juridiques et techniques, et les sanctions administratives. La clé de la prévention réside dans une diligence raisonnable. Cela implique de connaître les risques associés à vos activités et à celles de vos fournisseurs, de mettre en place des procédures de prévention robustes, de former vos employés et de vous assurer que vos contrats définissent clairement les responsabilités environnementales de chaque partie. C’est cette démarche proactive qui constituera votre meilleure défense en cas de problème.

À retenir

- La non-conformité est un risque stratégique majeur dont les coûts (assurances, réputation, perte de contrats) dépassent largement les amendes.

- Une gestion proactive, via une veille réglementaire intelligente et des procédures vivantes, transforme la conformité d’un fardeau en un système de résilience.

- La conformité (Loi 25, normes environnementales) est un puissant argument de vente qui bâtit un capital confiance décisif auprès des clients et partenaires.

La sécurité d’entreprise est morte, vive la sécurité d’entreprise globale

Pendant des décennies, la sécurité en entreprise a été gérée en silos. La santé et sécurité au travail (SST) était dans le bureau des RH ou des opérations. La cybersécurité relevait des TI. Et la conformité environnementale était gérée par un spécialiste. Chaque département gérait son risque, avec ses propres outils et sa propre culture. Cette approche est aujourd’hui obsolète et dangereuse. Un employé qui clique sur un lien de hameçonnage (cyber) peut déclencher une panne de machine (opérationnel) causant un accident (SST). Les risques sont interconnectés ; la réponse doit l’être aussi.

La vision moderne est celle de la sécurité d’entreprise globale ou de la gestion intégrée des risques. Elle part du principe que la sécurité est un tout. Elle vise à abattre les murs entre les différentes fonctions pour créer une gouvernance unifiée qui protège l’entreprise contre toutes les menaces, qu’elles soient physiques, numériques, réglementaires ou réputationnelles. Une multinationale a ainsi fusionné ses départements SST, cybersécurité et environnement sous un pilotage commun. Le résultat : une efficience doublée et une réduction de 30% des incidents de sécurité globaux, car les informations et les stratégies de prévention circulent enfin librement.

Mettre en place une telle approche ne signifie pas créer un nouveau département tentaculaire. Pour une PME, cela commence par créer un comité de sécurité transversale réunissant les responsables clés. L’objectif est de partager les informations, d’analyser les risques de manière croisée et de développer des politiques et des formations qui couvrent tous les angles. C’est l’évolution naturelle de la conformité : après avoir sécurisé chaque domaine individuellement, l’enjeu est de les faire fonctionner ensemble pour bâtir une organisation véritablement résiliente, capable de détecter et de répondre à n’importe quel type de crise de manière coordonnée.

Pour mettre en pratique ces stratégies et transformer la conformité en un véritable moteur de performance, l’étape suivante consiste à obtenir une analyse personnalisée de votre situation et à bâtir une feuille de route claire.